방콕에서 보낸 일주일, 아시아 민주주의의 다양한 현장—수행적 민주주의, 이주 정의, Z세대 운동, 대안적 남성성까지. 한국에서 새로운 상상과 실천을 이어갈 영감을 얻었던 시간.

지난주 태국 방콕에서 열린 Asia Democracy Assembly에 다녀왔다. 아시아 각국에서 민주주의를 위해 싸우고 있는 활동가들과 함께한, 정말 특별한 시간이었다.

작년과 올해, 한국도 큰 위기를 겪은지라 이번 행사에서 한국 사례가 어떻게 다뤄질지 궁금했는데, 워낙 아시아 국가 중 상황이 심각한 국가들이 많다보니 한국 사례가 주요하게 다뤄지긴 어려워보였다. 그래도 틈틈히 기회가 있을 때마다 아시아 민주주의 활동가들에게 한국 상황과 광장에 대한 이야기를 나눴다.

공식 세션에서 가장 인상깊었던 건 ‘수행적 민주주의(performative democracy)’라는 개념이다. 수행적 남성성(performative males)에서 착안한 개념으로, 겉으로는 민주주의의 언어를 쓰지만, 실제로는 시민의 참여와 평등이 비어 있는 모습들을 이야기하고 있었다. 그걸 넘어서는 민주주의, 즉 일상 속에서 체감되는 민주주의를 만들어가야 한다는 이야기가 마음에 남았다. 앞으로 아시아 민주주의의 과제가 제도적, 절차적 문제만이 아니라 실질적인 체감도를 어떻게 개선할 것인가로 나아가야 한다는 생각을 다시금 하게 되었다.

이번 행사에서도 민주주의를 제도적이거나 절차적인 개념으로 보는 것이 아니라, 다양한 젠더, 인종, 이주배경, 소수자성을 포괄하는 방식으로 개념화하고 논의의 지평을 확장하려는 시도가 돋보여서 반가운 마음이었다. 역시 포용적 민주주의가 국제사회에서도, 앞으로도 민주주의 논의에서도 중요한 방향이라는 생각이 들었다.

그런 의미에서 이주민 관련해서 짚은 세션도 인상적이었는데, 전체 이주민의 40% 가량이 아시아 지역인 것을 감안할때 '이동하는 사람들' 문제를 다루는데 있어 아시아 국가들이 주도적 역할을 할 때가 되었다는 이야기였다. 특히 아시아 국가들이 심각한 고령화를 겪고 있고, 이를 이주노동자에게 의존하는 상황, 또 한 편으로는 극우세력의 반이주정서가 확산되는 상황 속에서 아시아 국가를 살아가는 우리에게 어떤 영향을 미칠 것인지 고민하고 국제사회에 기준을 제시할 필요가 있을 것으로 보인다. 이것이야 말로 민주주의의와 인권의 최저선을 지키는 아시아적 운동과제라는 생각도 든다.

이처럼 소수자 이슈가 중요한 상황에서 국가적으로 인권의 최저선을 지키는 국가인권위원회의 역할이 중요하다. 세션 중 아시아 국가별 국가인권위 상황을 공유하고 대안을 모색하는 자리가 있었는데, 국가인권위원회가 설치된 국가에서도 나라의 중요한 인권침해 상황을 인권위가 제대로 대처하지 못하는 사례가 여럿 있다는 것을 알게 되었다. 비상계엄 국면에서 아무런 역할을 하지 못했던 한국의 국가인권위원회와도 오버랩되어보였다. 한국의 인권위 복원을 위한 것이 아시아 인권 회복에도 도움이 될 수 있다는 한국 패널의 이야기도 인상 깊게 남았다. 한국의 국가인권위원회가 기능을 재정립하고 개혁할 수 있도록 힘을 모아야 할 때다.

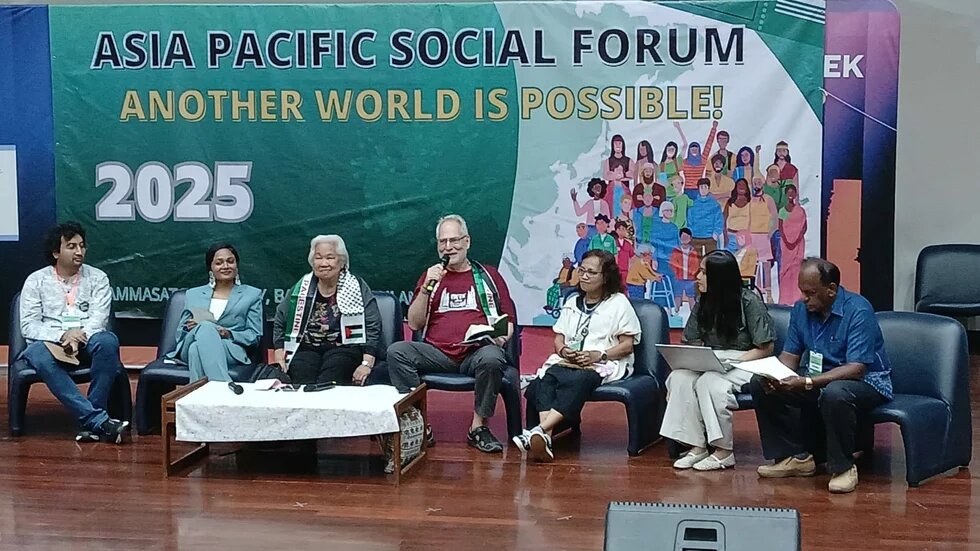

쉬는 날 우연히 들른 Asia Pacific Social Forum에서는 사회운동 세션에 참여했다. 요즘 아시아 전역의 민주주의 운동을 청년세대가 주도하고 있기 때문에 이를 ‘Gen Z Movement’로 명명하고 있었다. 수평적이고 디지털 기반의 새로운 운동들이 어떻게 지속성을 가질 수 있을까? 하는 것이 젠지 운동에 대한 중요한 질문이었고, 이는 최근 읽은 <광장의 역설>이 던지는 질문과도 맞닿아있다. 한국에서도 대규모 광장 이후 시민 참여의 지속가능성 방안에 대한 논의가 활발히 이뤄지면 좋을 것 같다.

그외에도 경제적 불평등과 노동 불안정성이 청년세대나 비공식 노동자들의 연대에 영향을 미쳤다는 분석도 흥미로웠는데, 이 부분 역시 광장 이후의 중요하게 다뤄져야 할 논의인 것 같다.

마지막으로, 한국의 ‘남성과 함께하는 페미니즘’ 팀이 주도적으로 기획한 아시아 남성성 세션에 대해서도 이야기하고 싶다. ‘폭주하는 남성성’의 문제가 극우화 현상과 더불어 중요한 사회문제로 대두되는 요즘, 대안적 남성성의 사례를 발굴하고 대안모델을 제시하고 새로운 연대를 구상하는 노력이 필요하다. 그런 점에서 아시아 남성성 세션에 참여한 한 일본 활동가가 ‘변혁적 남성성’의 사례로 일본 남성 정치인 Manabu Terada를 소개한다. 그는 아내의 정치적 활동을 지원하기 위해 본인의 정치적 활동을 중단하고 육아에 전념하였다. 아이를 돌본 경험이 나라를 돌보는데도 큰 힘으로 작용할 거라고 믿는다. 이런 대안적 남성성, 변화의 참여자로써 침묵하지 않는 대안적 시민을 양성하고 그들과 동료가 되어야 한다.

이번 여정은 아시아 민주주의의 다양성과 연대의 가능성을 온몸으로 느낀 시간이었다. 이 경험을 토대로 한국에서도 새로운 상상과 실천을 도모할 수 있으면 좋겠다.